Periferia também tem fome de lazer

Bom Jesus I, em Belém, cria espaços de diversão e sociabilidade

Por Bruno Roberto Ilustração Walter Pinto

“À medida que o ônibus se afastava do centro da cidade, menor era a quantidade de espaços e equipamentos de lazer que conseguia observar”, relata o turismólogo Flavio Henrique Souza Lobato, morador da Comunidade Bom Jesus I, que está localizada entre dois bairros periféricos de Belém (PA), Pratinha e Tapanã. A ocupação dessa área se deu no final da década de 1980, e os serviços públicos não acompanharam as demandas necessárias para o bem-estar dos moradores.

Os resultados da dissertação feita por Flavio Lobato confirmam a percepção dele sobre a quantidade de espaços de lazer. Grande parte dos bairros periféricos de Belém está classificada como “baixa” ou “péssima” no Indicador de Desenvolvimento e Acesso Cultural e no Indicador de Distribuição Territorial de Espaços de Lazer, inclusive Pratinha e Tapanã. A variedade de espaços de lazer também é menor nos bairros da periferia.

Esses dados evidenciam a negligência com o direito social de lazer, garantido na Constituição Federal Brasileira, para as periferias. A dissertação Matando a fome de lazer “lá no meu setor”: práticas e sociabilidades na periferia de Belém (PA) desvela o cenário desse problema e “analisa as práticas de lazer da Comunidade Bom Jesus I, na periferia de Belém, a partir dos processos de interação e de sociabilidade cotidianos de seus moradores”, informa o pesquisador.

O estudo foi guiado tanto por um “olhar de fora e de longe” (perspectiva macro) quanto por um “olhar de perto e de dentro” (perspectiva micro). A primeira perspectiva foca nas estruturas e nos processos econômicos e ideológicos da sociedade, enquanto a segunda analisa as relações sociais entre os atores da situação. O olhar de perto foi literal, visto que o autor está falando sobre a comunidade onde mora, experiência esta que ele caracteriza como “desafiadora, ao mesmo tempo em que gera uma grande satisfação”.

A pesquisa foi apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido (PPGDSTU/NAEA) da UFPA, sob orientação da professora Mirleide Chaar Bahia.

Lazer convencional restrito ao centro da cidade

No final do século XIX e início do século XX, Belém viveu um boom econômico com o comércio da borracha. Chamado de Belle Époque, esse período foi marcado pela modernização da estrutura urbana, durante o governo de Antônio Lemos, com o objetivo de transformar a cidade em um lugar nos moldes europeus. Houve a construção de calçamento, casarões, praças, além da criação e reabertura de espaços de lazer, como o Bosque Rodrigues Alves, o Theatro da Paz e o cinema Olympia.

Porém esses espaços de lazer estavam localizados nas áreas centrais da cidade e foram projetados para pessoas com maior poder aquisitivo. A partir disso, essas práticas de lazer foram transformadas em mercadorias, veiculadas pela mídia e institucionalizadas pelo governo como legítimas, segundo o pesquisador.

“Essa compreensão, ao legitimar o que pode ou não ser considerado lazer, desconsidera, invisibiliza e, em alguns casos, marginaliza práticas e espaços não convencionais, como aqueles que, diariamente, efervescem na dimensão micro da cidade: as periferias”, declara Flavio Lobato. Os banhos em igarapés, por exemplo, eram rejeitados pela burguesia por serem associados às camadas populares pelos jornais.

A dissertação usa o termo “lazer convencional” para se referir a espaços e práticas de lazer considerados hegemônicos, os quais a população periférica tem dificuldade em acessar até os dias atuais, por motivos financeiros, espaciais ou sociais, como teatros, cinemas e shoppings.

Essa concepção de existir formas de lazer únicas foi enraizada na mentalidade dos próprios moradores de periferias. O pesquisador conta que, ao mencionar a palavra lazer para uma senhora da Comunidade de Bom Jesus I, ela respondeu: “Que lazer? Aqui não tem nada”. “Diante disso, para a população da comunidade, o lazer convencional está associado ao centro da cidade, ao dinheiro, ao tempo, a espaços específicos (como praças, parques e shopping), a viagens e a toda e qualquer prática apartada do trabalho que possibilite experienciar momentos de entretenimento. Logo, de fato, ‘não há esse lazer na comunidade’”, explica o autor.

Jogos, conversas e festas divertem comunidade

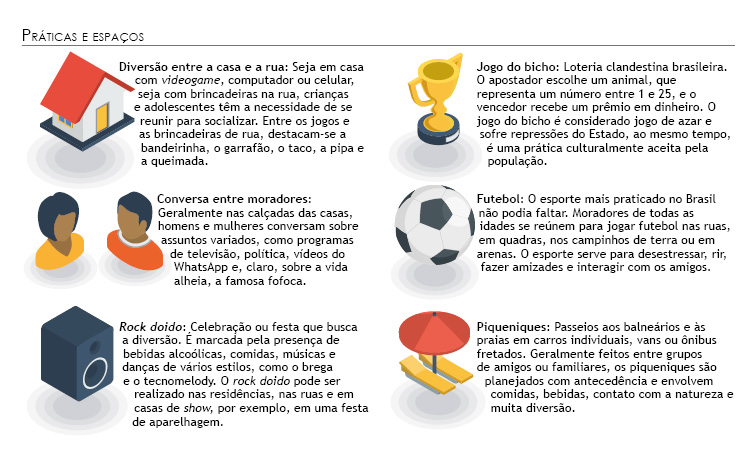

O turismólogo realizou entrevistas, conversas informais, observações e anotou relatos em campo junto aos moradores (amigos, conhecidos e desconhecidos) da Comunidade Bom Jesus I. Ele identificou que os moradores acabam com a “fome de lazer” de maneiras e em temporalidades distintas daquelas vistas no lazer convencional. A pesquisa destacou seis práticas, seja pela importância, seja por não terem sido reconhecidas, de imediato, como lazer. São elas: diversão entre a casa e a rua, conversa entre moradores, rock doido, jogo do bicho, futebol de arena e piquenique.

Um ponto em comum entre as seis formas de lazer destacadas é que elas são realizadas em conjunto, de modo geral. “Tais práticas têm sentido apenas quando a satisfação em estar com, junto ao ou contra o outro é compartilhada reciprocamente. As interações que medeiam e dão significados a essas práticas constroem também, de modo subjacente, relações de irmandade, de confiança, de empatia e de reciprocidade”, conclui Flavio Lobato.

Beira do Rio edição 165

Redes Sociais