Entrevista: Semana de 22 para além de São Paulo

Para Aldrin Figueiredo, havia ideias de modernidade por todo o Brasil

Por Walter Pinto Foto Alexandre de Moraes

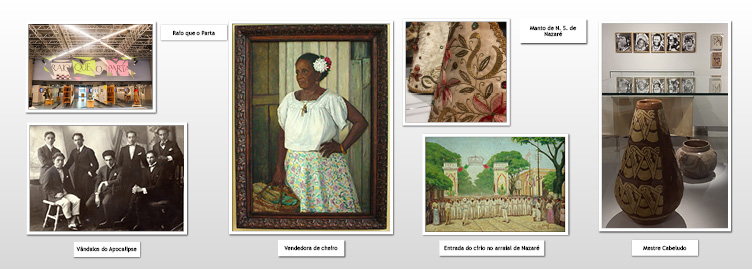

Professor de História, com atuação em várias áreas, entre as quais, a História Social da Arte, Aldrin Moura de Figueiredo há muito vem discutindo a atuação dos intelectuais da Amazônia no contexto do Modernismo brasileiro. No bojo do debate sobre a Semana de Arte Moderna de 22, ele defende a tese segundo a qual a Semana foi um totem construído a posteriori. “A Semana é uma dessas experiências de modernidade que ocorreu no Brasil. Em São Paulo, a elite intelectual necessitou e formulou o evento de 1922, mas, em outros lugares, ocorreram vários eventos que não tiveram a mesma magnitude”. Segundo Aldrin Moura de Figueiredo, a ideia de 22 como um marco foi algo escrito historicamente, principalmente pelos eventos comemorativos e laudatórios, transformando-se numa espécie de efeméride da nação. “Outros eventos ocorreram em Pernambuco, no Rio Grande do Norte, no Pará, no Rio Grande do Sul e em outros centros intelectuais em que ideias de modernidade estavam sendo formuladas”. Parte dessa arte e da cultura moderna produzida fora de São Paulo está sendo mostrada na Exposição “Raio que o Parta”, no Sesc 24 de Maio, em São Paulo, até 7 de agosto. É sobre a exposição, da qual é um dos curadores, e outros temas do Modernismo brasileiro que Aldrin Moura, professor do Programa de Pós-Graduação em História Social da Amazônia, da UFPA, fala nesta entrevista.

Disputas intelectuais

É preciso que se entenda que havia, nos anos 1910 e 1920, uma disputa entre as elites intelectuais e econômicas do país. O Brasil passava por grandes transformações. Foi uma época de crise econômica, mas também de efervescência nas artes e na literatura. Até 1920, nos censos brasileiros, as cidades maiores estavam no Norte e Nordeste. Belém tinha 250 mil habitantes, enquanto Belo Horizonte tinha 50 mil. Outros grandes centros eram Recife e Salvador, com mais de 250 mil habitantes. Na mesma época, Porto Alegre tinha pouco mais de 100 mil moradores. São Paulo tinha cerca de 500 mil, havia passado por um processo rápido de crescimento demográfico e econômico, e a sua elite queria ocupar o espaço nacional diante das capitais do Norte e do Nordeste. Gilberto Freyre é um exemplo interessante da disputa intelectual entre o Nordeste e os paulistas. Há aqueles que, digamos, aderiram a esse movimento paulista logo cedo e tomaram para si a ideia de que eram os porta-vozes dessa relação. É o caso do Joaquim Inojosa, que, inclusive, tinha relações intelectuais e literárias com Belém.

Primeiramente, é preciso entender isto: essa hegemonia de São Paulo foi construída a posteriori, tanto que os intelectuais de Belém não achavam que estavam seguindo a Semana de Arte Moderna - achavam, como é possível perceber pelos manifestos da época, que os intelectuais paulistas tinham ideias parecidas com as que eles tinham em Belém. Há os manifestos do Abguar Bastos, do Bruno de Menezes, do Francisco Galvão, que dizem assim: “os intelectuais do Sul estão conosco, com nossas ideias”, ou seja, eles não consideravam que as ideias tinham partido de São Paulo. Era um encontro, um debate que estava acontecendo em vários lugares.

O Moderno na Amazônia

Belém vive uma experiência econômica, política e cultural de modernidade desde o século XIX. Eu reputo isso à abertura do rio Amazonas à navegação estrangeira, que favoreceu o aumento no tráfego de intelectuais e de artistas de diferentes áreas na Amazônia. Vêm nomes da fotografia, da música, do cinema, de todo esse universo de transformação, do conhecimento e da cultura. As elites intelectuais do início do século XX são fruto dessa efervescência que vem do século XIX. Na década de 1910, apareceram grupos que tomam para si a palavra “novo”. Há um Cenáculo dos Novos, que são os alunos da Faculdade de Direito. Há a Sociedade dos Homens de Letras e a Sociedade dos Poetas Paraenses. Os Efêmeros era um grupo que se reunia em torno da revista Efêmeris. Há a Associação dos Novos, criada em 1921, reunindo dois grupos: a Academia ao Ar Livre e a Academia do Peixe Frito. Os nomes com os quais eles se autointitulavam serviam para fortalecer a ideia bélica de modernidade.

O Modernismo na Amazônia se formula de debates que incluem a Filosofia, a Literatura, a História, a cultura de modo geral, porque há um debate forte sobre tradição, passado e presente, no mesmo momento em que há debate entre as vanguardas e o Futurismo, o Surrealismo, o Dadaísmo e, no caso do Pará, com o Ultraísmo. Essas vanguardas acendem esse debate sobre o passado e sobre a vida nos nossos dias.

Raio que o parta

A Exposição “Raio que o parta”, em cartaz em São Paulo, nasce de uma discussão para além da Semana de 1922. A ideia é discutir outras experiências de modernidade no Brasil. Tem uma curadoria conjunta feita por Rafael Fonseca, Clarissa Diniz, Paula Ramos, Marcelo Campos e por mim, com consultoria da Fernanda Pita, curadora da Pinacoteca de São Paulo.

Foram vários meses de debate, quando, então, surgiu a história do “Raio que o parta”. Eles ficaram meio chocados com essa experiência, que é uma leitura popular do moderno. O “Raio que o parta” é uma expressão de modernidade dos anos 1940 e 1950, vinda da engenharia e da arquitetura, lida pelos mestres de obra paraenses de classes baixa e média e transformada numa espécie de estilo incorporado pela população. Isso diz muito daquilo sobre o que queríamos discutir: experiências de modernidade que questionassem o padrão estabelecido. A exposição alarga as balizas cronológicas e traz experiências de modernidade do final do século XIX até os anos 1960.

Quatro núcleos

A exposição foi estruturada em quatro núcleos. O Núcleo Deixa Falar, que abre a exposição com um debate sobre empoderamento e apropriação cultural. Depois vem o Núcleo Os Centauros Iconoclastas, nome de um dos grupos de Recife muito ligado ao pessoal do Pará. Nele se discutem as experiências de metamorfose e as experiências mágicas. Depois, temos o Eu Vou Reunir, Eu Vou Guarnecer, nome tirado de uma toada de boi-bumbá. O núcleo discute a festa e a melancolia, a ideia de alegria e tristeza brasileira, fala da ambiguidade da experiência da festa dentro da representação do Modernismo. A exposição termina com Vândalos do Apocalipse, cujo título vem da experiência do grupo paraense. Neste núcleo, discute-se o ecocídio, a destruição da fauna e da flora e como essa representação sempre foi muito forte nas experiências estéticas da modernidade brasileira.

Amazônia na exposição

Do Pará e do Amazonas, levamos alguns artistas. Theodoro Braga e esposa, que estão na base do Movimento Neomarajoara, que é um debate sobre apropriação cultural, positivação da imagem do índio e possibilidades de leitura dessa questão. Antonieta Santos Feio, cujos retratos Vendedora de tacacá e Vendedora de cheiro estão no Núcleo Deixa Falar, sobre o empoderamento feminino (lembrando que é uma pintora pensando o retrato feminino). Carlos Custódio de Azevedo, com a Entrada do Círio no arraial de Nazaré. Mestre Alexandra, em cuja obra Manto de N.S. de Nazaré trabalhou desde a década de 1920 até 1973, quando morre e passa para a Dona Esther França. Há também os dois mestres fundadores da tradição da cerâmica do Paracuri, bairro de Icoaraci, o mestre Cardoso e o mestre Cabeludo. Experiências diferentes, que passam pela criação de uma tradição na periferia de Belém. De Manaus, temos Branco Silva, artista que nasceu no seringal, estudou na Suíça e, de regresso ao contexto da decadência da borracha, tornou-se um grande ilustrador de livros. Na exposição, há uma alegoria dele sobre a opulência na Amazônia entre os governos Vargas e JK, na qual aparece um Cristo abençoando as transformações na Amazônia: o extrativismo, a industrialização, o petróleo, a borracha, o guaraná e a juta. É um trabalho bem chocante.

Questões indígenas

As complexas e contraditórias representações dos indígenas na arte brasileira acompanham a construção da identidade do país como nação. Artistas, escritores e autores não indígenas se apropriaram da imagem “do índio” quase sempre de forma genérica e a-histórica. Ficcionalizaram uma “brasilidade” apoiada nos pressupostos do Romantismo e no pitoresco imaginário das florestas e nos povos deste território. Nas primeiras décadas do século XX, também a cultura material e as cosmovisões indígenas foram largamente apropriadas pela arte, por outros interesses políticos e comerciais, a exemplo da cerâmica da Ilha de Marajó, profusamente reinterpretada nos salões e nas artes decorativas Brasil afora. Apesar de muitos artistas – do paraense Theodoro Braga à paulista Regina Gomide – possuírem a clara intenção de valorizar as culturas originárias, é inegável que a Arte Moderna seguiu incorrendo em alguns dos equívocos ético-políticos que permanecem como desafios contemporâneos.

Ao presumir que os indígenas estariam “extintos” ou “aculturados” e que, por isso, deveriam ter suas memórias “representadas” e “preservadas” pela obra de artistas brancos, a Arte Moderna brasileira nutriu uma economia simbólica ancorada na impossibilidade histórica de autorrepresentação que, por sua vez, se atualiza constantemente no “bem-intencionado” e lucrativo horizonte estético e político da representação do Outro.

Beira do Rio edição 163

Redes Sociais